Juillet 2013

Auteurs :

Frédérique Degorce-Rubiales1 – CES de Dermatologie Vétérinaire, DESV d’Anatomie Pathologique Vétérinaire, Spécialiste en Anatomie Pathologique Vétérinaire

Catherine Mège2 – DMV, CES de Dermatologie Vétérinaire, Vétérinaire comportementaliste diplômée des Ecoles Vétérinaires

1LAPVSO – 129 Route de Blagnac – 31201 Toulouse cedex 2 – www.lapvso.com

2Clinique vétérinaire Les Grands Crus – 60 F, Avenue du 14 Juillet – 21300 Chenove cliniqueveterinairegrandscrus.com

Avertissement

Le cas clinique présenté est un cas de dermatopathologie, aussi l’anamnèse, l’examen clinique, l’examen dermatologique, les examens complémentaires réalisés et les données sur le traitement entrepris, se limiteront en grande partie,aux données présentes sur la feuille de commémoratifs reçue avec les prélèvements histologiques.

Commémoratifs

Un chien, mâle, Berger de Beauce, âgé de 8 mois est présenté à la consultation pour une dermatose érythémato-croûteuse, localisée aux points de pression des membres, à la face interne des pavillons auriculaires et au scrotum. Les lésions sont modérément prurigineuses et douloureuses.

Anamnèse

La dermatose évolue depuis 1 mois. Une antibiothérapie et une corticothérapie sont demeurrées sans effet. Depuis quelques jours les propriétaires signalent une atteinte de l’état général avec fatiguabilité, tristesse et refus de jouer. L’animal vit en pavillon, n’a aucun congénère, reçoit une alimentation industrielle bas de gamme. Vaccins et vermifugation ont été correctement effectués et sont à jour.

Photos 1 & 2 : Atteinte des extrémités des membres et des coussinets,

des points de pression, du scrotum et de la face interne des pavillons auriculaires.

Photo 3 : face interne d’un jarret au dessus de la pointe du jarret.

Lésions annulaires érythémateuses à érythémato-squameuses.

Présence d’érosions et d’ulcérations ponctuelles

®Photo Dr C. Mège.

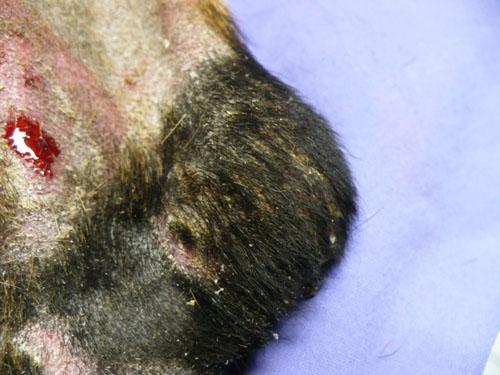

Photo 4 : pointe du jarret après tonte partielle, aspect alopécique et squamo-croûteux.

Présence de lésions érosives à ulcérées qui saignent

®Photo Dr C. Mège.

Photo 5 : plaque érythémato-croûteuse érosive à la jonction entre la peau velue

et le coussinet principal d’un membre

®Photo Dr C. Mège.

Photo 6 : aspect squamo-croûteux sur la pointe du coude

®Photo Dr C. Mège.

Photo 7 : aspect squameux et crevassé de la peau scrotale,

pourtour scrotal présentant un anneau érythémateux et des plaques squamo-croûteuses

®Photo Dr C. Mège.

Photo 8 : pourtour érythémateux d’un coussinet principal

®Photo Dr C. Mège.

Photo 9 : plaque érythémato-papuleuse en face interne d’un pavillon auriculaire

®Photo Dr C. Mège.

Hypothèses diagnostiques

- Pyodermite

- Dermatophytie

- Dermatomyosite

- Vascularite

- Troubles de la cornéogenèse d’origine alimentaire (carence en zinc, generic dog food dermatosis)

Examens complémentaires

- Raclages : absence d’éléments figurés

- Trichogramme : absence d’éléments figurés

- Biopsies cutanées sur un jarret, un coude et le scrotum.

Examen histologique

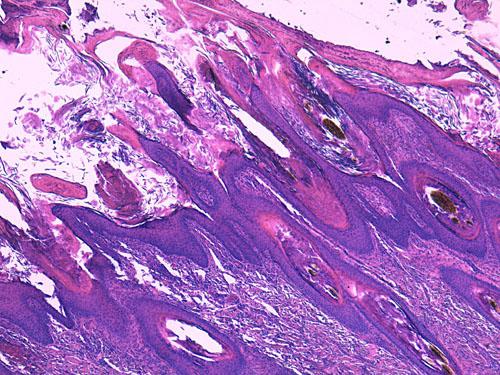

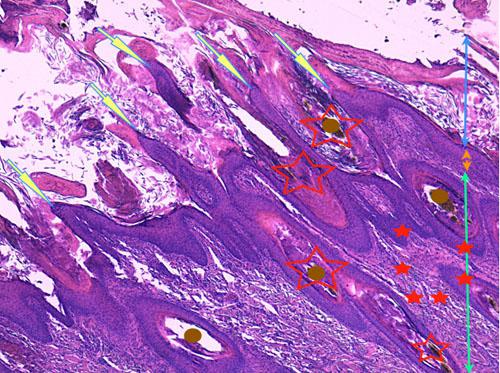

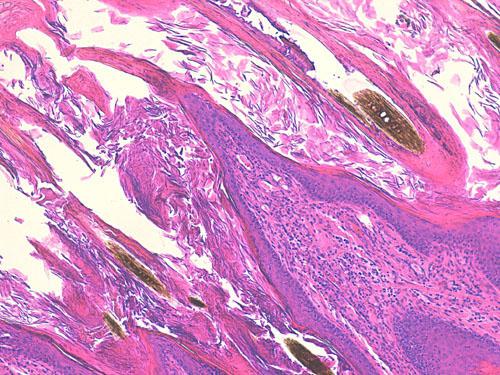

Trois biopsies cutanées sont réalisées et examinées selon différents niveaux de section et après réaction au PAS. L’épiderme est le siège d’une acanthose irrégulière d’intensité modérée (Photo 10). Il émet des projections papillaires, filiformes, exophytiques, coniques aux marges d’abouchement des ostia folliculaires. Ces expansions papillomateuses exophytiques sont coiffées de croûtes parakératosiques et présentent en position sous-cornée une tendance discrète à la vacuolisation des acanthocytes (Photo 10, 12, 13). Ailleurs l’épiderme et les infundibula folliculaires sont le siège d’une hyperkératose plutôt orthokératosique que parakératosique.. On observe dans le derme un infiltrat inflammatoire périvasculaire formé principalement de mastocytes, de plasmocytes et de lymphocytes (Photo 16). Il existe en outre une discrète dermatite d’interface lymphocytaire avec une tendance à l’exocytose de petits lymphocytes dans les couches les plus basales de l’épiderme (Photo 14 & 15). Quelques corps apoptotiques basaux sont visibles (Photo 17). Il existe dans le derme sous-jacent une discrète incontinence pigmentaire. Les annexes épidermiques sont bien représentées. Le cycle folliculaire est normal. Pas de mise en évidence d’élément figuré pathogène ni parasitaire ni fongique.

Conclusion de l’examen histologique

Cet aspect lésionnel conduit en premier lieu à suspecter un trouble acquis de la cornéogenèse d’origine nutritionnelle : dermatose de type “Generic Dog Food Disease”.

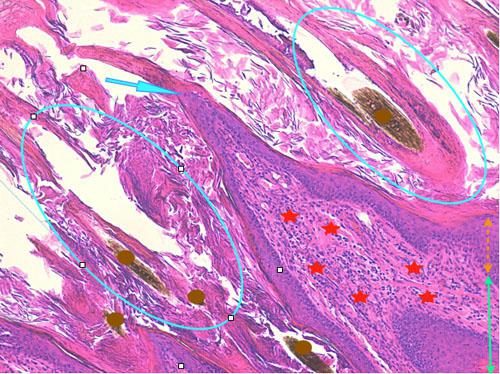

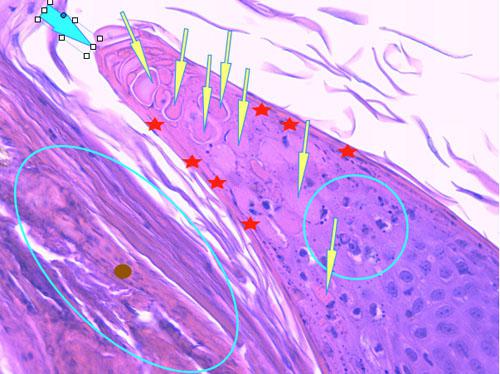

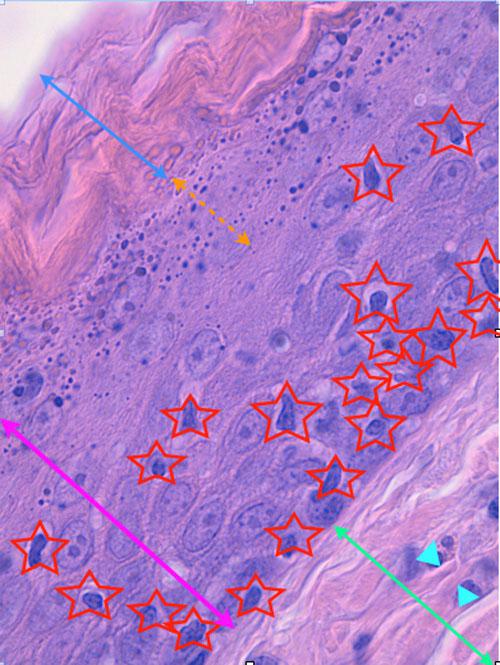

Photo 10 (Hémalun Eosine X 40) : l’épiderme et les infundibula folliculaires

sont hyperplasiques et hyperkératosiques. Des projections papillaires se forment aux marges des ostia folliculaires.

Le derme montre une inflammation péri-vasculaire.

Légendes de la Photo 10 :

- Double flèche bleue : couche cornée hyperkératosique

- Double flèche orange : épiderme (portion non kératinisée)

- Double flèche verte : derme

- Ronds marrons : tiges pilaires

- Flèches jaunes : projections papillaires de l’épiderme hyperplasique se formant aux marges des ostia folliculaires

- Étoiles rouges vides : follicules pileux, infundibula hyperkératosiques (orthokératose)

- Étoiles rouges pleins : infiltrat dermique périvasculaire

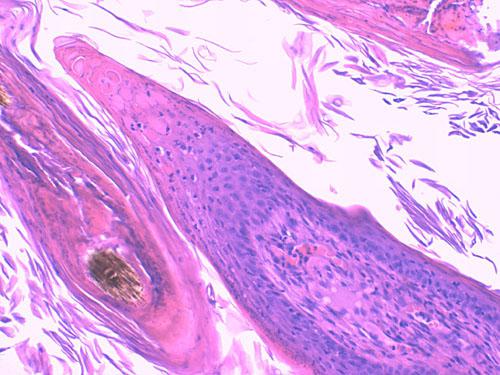

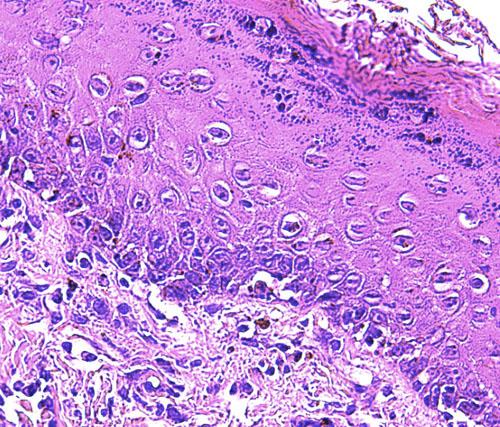

Photo 11 (Hémalun Eosine X 100): l’épiderme et les infundibula folliculaires

sont hyperplasiques et hyperkératosiques. Notez la projection papillaire à la marge d’un ostium folliculaire.

Le derme montre une inflammation péri-vasculaire.

Légendes de la Photo 11 :

- Flèche turquoise : projection papillaire de l’épiderme hyperplasique se formant à la marge d’un ostium folliculaire

- Ronds marrons : tiges pilaires

- Ovales turquoises vides : follicules pileux, infundibula hyperkératosiques (orthokératose)

- Double flèche orange : épiderme (portion non kératinisée)

- Double flèche verte : derme

- Étoiles rouges : infiltrat inflammatoire dermique péri-vasculaire

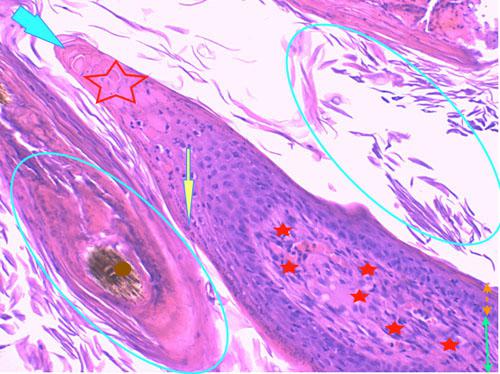

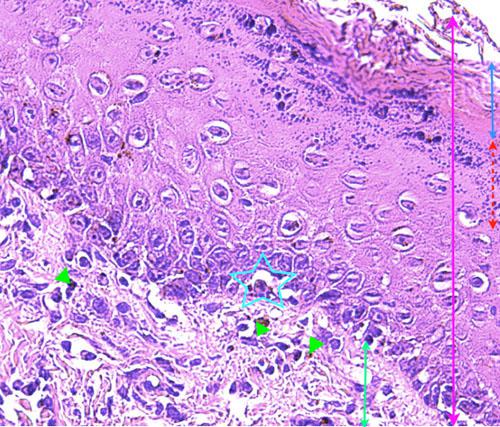

Photo 12 (Hémalun-Eosine X100): vue rapprochée d’une papille ostiale.

Elle est revêtue d’un chapeau parakératosique au sein duquel les kératinocytes sous-cornés sont vacuolisés.

Légendes de la Photo 12 :

- Flèche truquoie : sommet d’une projection papillaire de l’épiderme hyperplasique se formant à la marge d’un ostium folliculaire

- Double flèche orange pointillée : épiderme (portion non kératinisée)

- Double flèche verte : derme

- Rond marron : tige pilaire

- Ovales turquoises : infundibula folliculaires hyperkératosiques (orthokératose)

- Étoiles rouges : infiltrat inflammatoire dermique péri-vasculaire

- Flèche jaune : parakératose coiffant la papille épidermique

- Etroile rouge vide : le sommet de la paille épidermique montre une ballonisation des kératinocytes

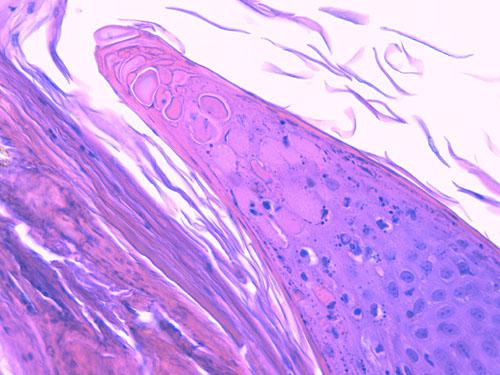

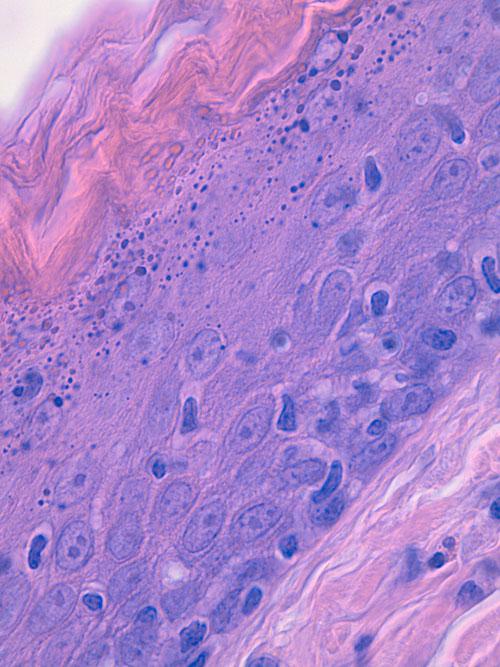

Photo 13 (Hémalun-Eosine X200) : vue rapprochée d’une papille ostiale de la Photo 12.

Elle est revêtue d’un chapeau parakératosique au sein duquel

les kératinocytes sous-cornés sont vacuolisés (vacuole cytoplasmique).

Légendes de la Photo 13 :

- Flèche truquoie : sommet d’une projection papillaire de l’épiderme hyperplasique se formant à la marge d’un ostium folliculaire

- Rond marron et ovale turquoise : infundibulum folliculaire hyperkératosiques (orthokératose)

- Rond turquoise : zone granuleuse de la papille épidermique

- Flèche jaune : kératinocytes au cytoplasme vacuolisé

- Etroiles rouges : zone de parakératose, coiffe parakératosique de la papille épidermique

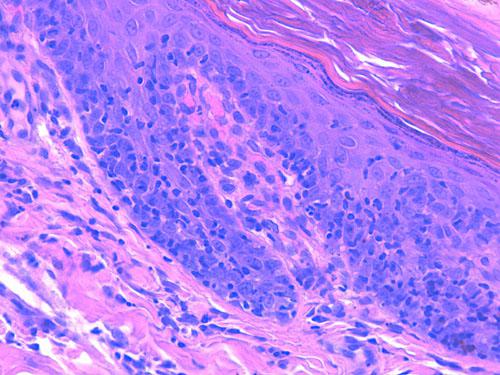

Photo 14 (Hémalun-Eosine X400): présence d’un infiltrat d’interface lymphocytaire

qui migre dans les couches les plus basales de l’épiderme. Le derme présente également un infiltrat périvasculaire.

Légendes de la Photo 14 :

- Double flèche bleue : couche cornée orthokératosique de l’épiderme

- Double flèche orange pointillée : épiderme (portion non kératinisée)

- Double flèche verte : derme

- Étoiles rouges : infiltrat lymphocytaire dans les couches les plus basales de l’épiderme (ici au sein de deux crêtes épidermiques)

- Triangles turquoises : infiltrat dermique mononucléé périvasculaire

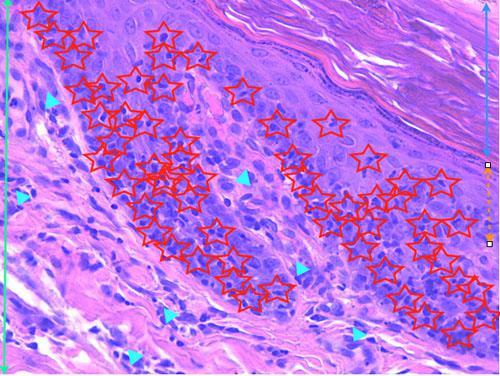

Photo 15 (Hémalun Eosine X 200): présence d’un infiltrat d’interface lymphocytaire

qui migre dans les couches les plus basales de l’épiderme. Il n’y a pas d’agranulose.

La couche cornée est orthokératosique (en dehors des papilles ostiales).

Légendes de la Photo 15 :

- Double flèche bleue : couche cornée orthokératosique de l’épiderme

- Double flèche orange pointillée : épiderme (couche granuleuse, stratum granulosum, bien développée et visible)

- Double flèche rose : épiderme

- Double flèche verte : derme

- Étoiles rouges : infiltrat lymphocytaire dans les couches les plus basales de l’épiderme (ici au sein de deux crêtes épidermiques)

- Triangles turquoises : infiltrat dermique mononucléé périvasculaire

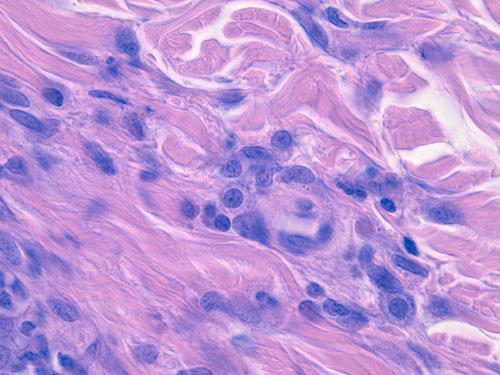

Photo 16 (Hémalun Eosine X 400) : de rares corps apoptotiques isolés

sont parfois présents dans la couche basale de l’épiderme.

Légendes de la Photo 16 :

- Double flèche bleue : couche cornée orthokératosique de l’épiderme

- Double flèche rouge pointillée : épiderme (couche granuleuse, stratum granulosum)

- Double flèche rose : épiderme

- Double flèche verte : derme

- Triangles verts : incontinence pigmentaire dermique discrète (mélanophages isolés)

- Étoile turquoise : corps apoptotique isolé dans la couche basale de l’épiderme

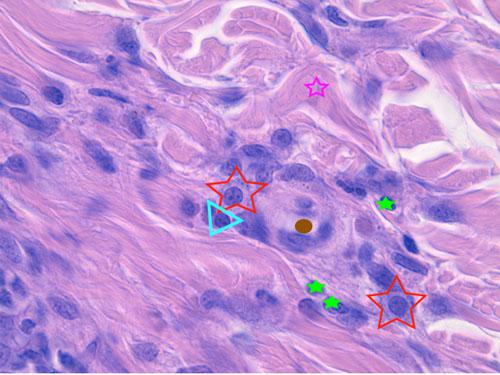

Photo 17 (Hémalun Eosine X 400) : le derme présente un infiltrat inflammatoire

périvasculaire comportant principalement des mastocytes, des plasmocytes et des lymphocytes.

Légendes de la Photo 17 :

- Étoiles vertes : lymphocytes dans l’infiltrat inflammatoire dermique périvasculaire

- Étoiles rouges : mastocytes dans l’infiltrat inflammatoire dermique périvasculaire

- Triangle turquoise : plasmocyte dans l’infiltrat inflammatoire dermique périvasculaire

- Rond marron : lumière d’un capillaire sanguin

- Étoile rose : collagène dermique

Traitement

Changement d’alimentation pour des croquettes haut de gamme.

Évolution

- à 15 j :

- Amélioration de l’état général

- Lésions moins érythémateuses

- Guérison des ulcérations

- Persistance de lésions squamo-croûteuses

Photo 18 : jarret : les lésions sont toujours squameuses

mais l’érythème, les excoriations et les ulcères ont disparu

®Photo Dr C. Mège.

- à 2 mois :

- Bon état général

- Animal très actif et alerte

- Prise de poids de 5 kg

- Disparition de toutes les lésions hormis au bout d’une oreille

Photo 19 : guérison complète des lésions sur le jarret

®Photo Dr C. Mège.

Photo 20 : guérison complète des lésions des coussinets

®Photo Dr C. Mège.

Photo 21 : lésions suqameuses persistantes à la pointe du pavillon auriculaire droit

®Photo Dr C. Mège.

Discussion

- Les dermatoses répondant à l’administration de zinc ou répondant à un changement d’alimentation sont divisées en trois grands syndromes. Le syndrome I atteint les races nordiques Siberian Husky et Alaskan Malamute d’âge adulte, le syndrome II atteint des chiots à croissance rapide de toutes races et le syndrome III atteint des chiens de toutes races, jeunes ou adultes, qui consomment des aliments de mauvaise qualité (syndrome des aliments génériques ou Generic DogFood Disease). Certains auteurs (5) ne distinguent plus ce troisième syndrome et le regroupent avec le syndrome II.

- Pourtant histologiquement, il semble que les lésions puissent se répartir en deux tableaux lésionnels disctincts :

- Le tableau lésionnel microscopique du syndrome I, classique des races nordiques, dominé par une parakératose diffuse de l’épiderme et des infundibula folliculaires, une spongiose épidermique et infundibulaire, de rares kératinocytes dyskératosiques isolés dans les couches superficielles de l’épiderme et une dermatite périvasculaire. Ces lésions peuvent également s’observer chez des sujets d’autres races que nordiques, principalement chez les jeunes individus (probablement syndrome II).

- Le deuxième tableau lésionnel est comparable à ce qui vient d’être décrit dans le cas illustré ci-dessus : les lésions regroupent une papillomatose multifocale de l’épiderme avec une parakératose au sommet des papilles et un infiltrat lymphocytaire d’interface. Ce tableau lésionnel semble plutôt correspondre au syndrome III, s’observant chez des sujets de toutes races, jeunes ou adultes. Parfois chez certains individus, le tableau lésionnel semblent intermédiaire entre ces deux tableaux lésionnels.

- Le calcium, le phosphore et le magnésium peuvent interférer avec l’absorption du zinc. Les aliments riches en céréales ou en leurs dérivés peuvent contenir des quantités excessives de phytates susceptibles de former avec le zinc des complexes, empêchant son absorption. Ce risque augmenterait avec la richesse en calcium de l’aliment.

- Il existe aussi une interaction entre le métabolisme du zinc et celui des acides gras essentiels. Aussi, les aliments riches en minéraux ou un aliment équilibré mais supplémenté par un apport excessif de minéraux, les aliments riches en phytates, de faible digestibilité, et/ou pauvres en graisses totales et en acides gras essentiels constituent des facteurs de risque significatifs de développement de ces dermatoses améliorées par un changement d’alimentation (syndrome II et Generic Dog Food Disease). En revanche, dans le syndrome I, les animaux présentent un défaut d’absorption intestinale du zinc et reçoivent le plus souvent une ration équilibrée. La dermatose répond alors en général à une administration de zinc et/ou à une thérapeutique visant à augmenter son absorption intestinale ou sa biodisponibilité.

Bibliographie

- Sousa, C.A., Stannard, A.A., Ihrke, P.J., Reinke, S.I., Schmeitzel, L.P. Dermatosis associated with feeding generic dog food: 13 cases (1981-82). Journal of the American Veterinary Medical Association 1988; 192: 676-80.

- Willemse, T. Zinc-related cutaneous disorders of dogs. In: Kirk, R.W., Bonagura, J.D. eds. Kirk’s Current Veterinary Therapy XI, Philadelphia: W.B. Saunders, 1992: 532-4.

- Gross, T.L., Ihrke, P.J., Walder, E.L. Veterinary Dermatopathology. St. Louis: Mosby Yearbook, 1992:102 -8.

- White S.D., Bourdeau P., Rosychuk R.A.W., Cohen B., Bonenberger T., Fieseler K.V., Ihrke P., Chapman P.L., Schultheiss P., Zur G., Cannon A. and Outerbridge C.: Zinc-responsive dermatosis in dogs: 41 cases and literature review (pages 101–109) Veterinary Dermatology 2001, 12, 101-109

- Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th edition, WH Miller, CE Griffin & KL Campbell, Elsevier Inc, 2013, 685-694.

- Delaunay O. : Rôle de l’alimentation dans l’apparition ou l’amélioratiion de dermatoses chez le chien. Thèse pour le Doctorat vétérinaire, ENVA, Faculté de Médecine de Créteil, 2012, 52-54.