Auteur : Catherine Laffort-Dassot – Avril 2013

Dip ECVD, CES Derm, DESV Derm

c.laffort@veterinaire-alliance.fr

Un chien femelle non stérilisée de 4 ans de race Retriever du Labrador et de couleur chocolat est présenté à la consultation pour l’évaluation d’une dermatose nasale croûteuse présente depuis le plus jeune âge.

Anamnèse

L’animal a été acheté à l’âge de 3 mois chez un élevage. Il vit avec deux chats, en appartement dans la région de bordeaux et reçoit une alimentation industrielle de bonne qualité. Elle n’a jamais voyagé. Ses vaccins et traitements antiparasitaires externes et internes sont à jour. Elle n’a pas d’antécédent médicochirurgical et ne présente pas de signes systémiques.

La propriétaire décrit l’apparition de croûtes sur la face dorsale de la truffe alors que la chienne n’avait que quelques mois, quasiment dès l’acquisition. Plusieurs traitements topiques hydratants (Dermoscent Biobalm ®) ou associant dermocorticoïdes et antibiotiques (Cortizème®) ont été proposés de façon transitoire. La dermatose semble évoluer avec des alternances d’aggravation/rémission.

Examen clinique

L’examen clinique général est normal.

L’examen dermatologique à distance montre des lésions localisées sur la face.

L’atteinte faciale concerne la face dorsale de la truffe, sans atteinte du chanfrein adjacent (zone velue). On note la présence de croûtes épaisses brunâtres, disposées en ligne le long, et adhérentes au planum nasale (photo 1).

Photo 1 : croûtes brunâtres épaisses et adhérentes sur la face dorsale du planum nasale

Une dépigmentation est présente sur le philtrum et les ailes, les dermatoglyphes sont partiellement absents (photo 2).

Photo 2 : dépigmentation de la truffe, ailes et philtrum. Noter l’aspect grisâtre.

Hypothèses diagnostiques

Les principales hypothèses diagnostiques regroupent une pyodermite cutanéomuqueuse, une leishmaniose, le lupus nasal, le pemphigus foliacé, la dermatose améliorée par le zinc, la séborrhée primaire idiopathique, les ichtyoses.

Examens complémentaires

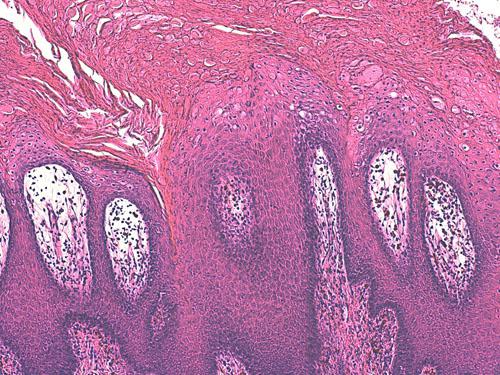

L’examen histopathologique de biopsies cutanées prélevées après deux semaines d’une antibiothérapie systémique à base de céfalexine (Rilexine®, 15mg/kg 2 fois par jour PO) sans effet sur la dermatose montre une acanthose marquée associée à une exocytose neutrophilique et une hyperkératose parakératosique intense. Une paleur épidermique est notée par endroit, elle est associée à la formation de vacuoles intraépidermiques. Le derme est le siège d’un infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire, quelques mélanophages sont présents (photo 3).

Photo 3 : acanthose épidermique, hyperkératose parakératosique et vacuoles intraépidermiques (LAPVSO, HES, x100)

Une sérologie leishmanienne s’est révelée négative. Une prise de sang sur EDTA est réalisée afin de recourir à un diagnostic génétique de la parakératose nasale héréditaire du retriever du Labrador : celui-ci est positif.

Diagnostic

Il s’agit d’une parakératose nasale héréditaire du retriever du Labradror

Traitement et suivi

L’application locale de vaseline biquotidienne est proposée. L’animal est revu quelques semaines plus tard, l’amélioration est significative mais partielle (photo 4). Le résultat est jugé satisfaisant par la propriétaire et il est décidé de poursuivre ces applications, une fois par jour, tout au long de la vie de l’animal.

Photo 4 : amélioration partielle après 8 semaines d’application biquotidienne de vaseline

Discussion

La parakératose nasale héréditaire du Retriever du Labrador est une dermatose proliférative rare de la truffe, observée uniquement chez le Retriever du Labrador et ses croisés et décrite depuis le début des années 2000 [1, 2]. Les autres retrievers ne sont pas atteints. Aucune influence du sexe ou de la couleur n’est rapportée [2]. Cette forte prédisposition génétique milite pour un trouble héréditaire. Le gène responsable et la mutation ont été identifiés récemment mais non publiés pour l’instant par l’équipe du Professeur Leeb, Université de Berne. Le mode de transmission de la maladie est autosomique récessif. Un test de diagnostic génétique est disponible depuis 2012.

Les signes cliniques apparaissent classiquement entre 6 mois et de 2 ans [1]. Ces troubles étant uniquement cosmétologiques, il est possible que les chiens atteints ne soient pas présentés avant plusieurs semaines, voire mois [3]. Dans le cas présenté, ils ont débuté, selon la propriétaire, quasiment dès l’acquisition l’âge de 3 mois.

Ils se caractérisent par la présence d’une bande de squames, grisâtres ou brunâtres, fortement adhérentes à la face dorsale du planum nasal. Avec la chronicité des lésions, une dépigmentation focale ou diffuse de la truffe se développe chez certains chiens. Les dermatoglyphes sont conservés dans les stades initiaux, ils peuvent disparaître par la suite comme c’est le cas dans notre cas. Dans les cas les plus sévères, des fissures, des érosions voire des ulcères apparaissent. L’atteinte dorsale de la truffe reste prédominante. De rares cas d’association avec des lésions d’épaississements des coussinets ou d’extension des lésions à la partie velue du chanfrein adjacent à la truffe ont été décrits [1].

Le diagnostic repose sur la conjonction de critères épidémiologiques (race, âge lors de l’apparition des premiers symptômes), cliniques, histopathologiques et désormais génétiques [4].

L’examen histophatologique de biopsies cutanées est compatible avec ce diagnostic. Il est caractérisé par une hyperkératose parakératosique modérée à sévère, souvent associée à la formation de vacuoles de taille variable remplies d’un fluide protéique (« serum lakes ») entre les kératinocytes de la couche cornée et de la couche épineuse. La présence de petites vacuoles dans la couche cornée est souvent associée aux dermatoses parakératosiques et cette lésion n’a pas de véritable signification pathologique [2, 5]. Le derme est le siège d’une infiltration superficielle périvasculaire à lichénoïde de cellules lymphocytaires, plasmocytaires et histiocytaires, une incontinence pigmentaire est présente en particulier lors de lésions sévères [6].

L’examen en microscopie électronique montre une altération de la cornéogénèse avec rétention de la chromatine nucléaire, absence de corps lamellaires et œdème intercellulaire marqué [1].

Un test génétique est disponible depuis 2012, il s’effectue sur cellules buccales prélevées par cytobrosse ou sang prélevé sur EDTA.

Bien qu’il s’agisse d’une affection chronique, le pronostic est bon car il s’agit d’un problème uniquement cosmétique et les cas les plus bénins ne nécessitent pas de traitement. Lors d’atteinte plus sévère, on pourra proposer des applications de topiques émollients et hydratants. Le propylène glycol à 60% ou la vaseline, 2 à 3 fois par jour sont efficaces dans la majorité des cas ; un régime d’entretien devra cependant être proposé en prévention des rechutes. Une corticothérapie locale peut y être associée lors d’inconfort important mais une utilisation sur le moyen/long terme n’est pas souhaitable en raison des risques d’atrophie cutanée. Le tacrolimus à 0,1% pourrait également être appliqué localement lors d’atteinte sévère mais il n’est pas souhaitable de mettre en place un traitement trop agressif pour une affection purement cosmétologique [3].

Références bibliographiques

[1] Page N, Paradis M Lapointe JM et al. Hereditary nasal parakeratosis in Labrador Retrievers. Vet Dermatol 2003, 14:103-10.

[2]Senters DA, Scot DW, Miller WH et al. Intracorneal vacuoles in skin diseases with parakeratotic hyperkeratosis in the dog: a retrospective light-microscopy study of 111 cases (1973-2000). Vet Dermatol 2002, 13: 43-7.

[3] Miller WH, Griffin CE, Campbell KL- In Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology 7th ed., Elsevier Mosby, Saint louis, 2013, p 583.

[4] Guaguère E., Muller A, André C, Plassais J, Degorce-Rubiales F. Actualités sur les kératodermies nasales et plantaires chez le chien. In: Proceed. XXVIIemes journées annuelles du GEDAC, programme spécialisé: cornéogénèse et ses troubles, Paris avril 2013, p 67-72.

[5] Peters S, Scott DW, Erb HN et al. Hereditary nasal parakeratosis in Labrador Retrievers: 11 new cases and a retrospective study on the presence of accumulations of serum (“serum lakes”) in the epidermis of parakeratotic dermatoses and inflamed planum nasale in dogs. Vet dermatol. 2003, 14: 197-203.

[6] Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E. J., Affolter V.K. In Skin diseases of the dog and cat,clinical and histopathological diagnosis, 2nd ed, Blakwell Science Ltd, Oxford, UK:2005.