Auteur : Christian Collinot – Février 2013

Clinique vétérinaire du ROC

117, avenue du maréchal LECLERC

86100 CHATELLERAULT

Commémoratifs

Bobo est un chien Bearded Collie mâle de 1,5 ans. Il est parfaitement vacciné, dernier vaccin (complet y compris la rage) il y a six mois et déparasité (API tous les 6 mois et APE tous les mois en pipettes). Il est nourri par de la nourriture industrielle et n’a pas de passé pathologique.

Anamnèse

Il y a quatre mois est apparue une plaque alopécique en regard de l’omoplate droite de deux centimètres de diamètre. Un shampooing antibactérien et antifongique contenant de la chlorhexidine et du miconazole (Malaseb ND) a été prescrit. Il n’y a pas eu d’amélioration.

Examen clinique général

Photo 1 : vue générale

L’état général est bon, l’examen clinique, hors la plaque alopécique, et le questionnaire (appétit, boisson, comportement…) ne révèlent aucune anomalie.

Examen dermatologique

En dehors de la plaque, il n’y a aucun autre problème dermatologique.

Photo 2 : plaque alopécique au dessus de l’omoplate

Photo 3 : vue rapprochée de la plaque alopécique

Cette plaque alopécique s’est agrandie depuis quatre mois passant de 2 à respectivement 4 cm de large sur 5,5 de long. La peau n’est pas pigmentée. Elle est fine, ce qui permet de voir les vaisseaux sanguins par transparence.

Photo 4 : peau fine

On note la présence de squames relativement adhérentes. Certaines zones sont érythémateuses mais il est difficile de faire la différence entre des agressions externes de la peau glabre et une liaison directe avec le processus pathologique.

Il persiste quelques (peu) de poils primaires sur la zone alopécique.

Photo 5 : zone alopécique

En résumé :

• Zone alopécique non pigmentée localisée et unique

• Peau fine laissant percevoir les vaisseaux sanguins (flèche bleue)

• Squames adhérentes (flèche jaune)

• Érythème diffus mais plus présent en périphérie (flèche rouge)

• Persistance de quelques poils primaires (flèche noire)

Hypothèses diagnostiques :

- Dermatophytie

- Démodécie

- Alopecia aerata

- Alopécie post-injection

- Cicatrice (notamment de brûlure physique ou chimique)

- Vascularite

- Dermatomyosite

Examens complémentaires

Raclages et trichogrammes n’ont rien révélé.

Deux biopsies sont effectuées, une en périphérie plus érythémateuse, l’autre en zone plus centrale parfaitement alopécique avec squames adhérentes.

Compte-rendu de LAPVSO :

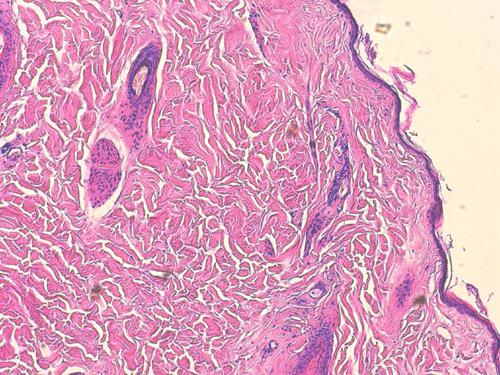

« Deux biopsies cutanées sont examinées selon différents niveaux de section et après réaction au PAS. Elles présentent un aspect lésionnel similaire plus marqué pour l’une que pour l’autre.

L’épiderme est atrophié. Au sein des unités annexielles folliculo-sébacées, les annexes sont dans l’ensemble nettement atrophiées et particulièrement les follicules pileux. Ceux-ci, qu’ils soient secondaires ou primaires, sont majoritairement en phase télogène et catagène et expriment une kératinisation trichilemmale très accentuée. Certains follicules persistants sont actifs et en phase anagène. Le derme n’est pas inflammatoire.

Photo 6 : épiderme et annexes atrophiés (photo F. Degorce)

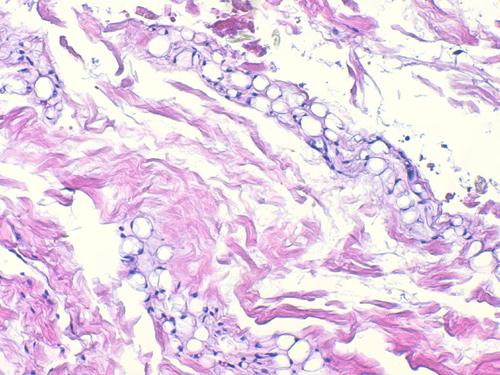

La jonction dermo-hypodermique est très difficile à percevoir car au sein de l’hypoderme, on observe en fait une hyalinisation et un épaississement des travées conjonctives et des espaces périvasculaires et péri nerveux, ces épaississements se traduisent par une hyalinisation d’aspect discrètement cellulaire. Pas de mise en évidence d’élément figuré pathogène ni parasitaire ni fongique.

Photo 7 : hyanilisation et épaississement

des travées conjonctives (photo F. Degorce)

Conclusion

Dermatose alopéciante et atrophiante post-inflammatoire.

L’aspect histologique de l’hypoderme est tout à fait compatible avec des lésions d’origine trophique évoluant notamment à la faveur d’une panniculite : les lésions de hyalinisation de l’hypoderme sont tout à fait compatibles avec les séquelles d’une telle lésion de panniculite. On formulera ainsi en première hypothèse une alopécie post-injection (rechercher dans l’anamnèse l’éventualité d’une injection sous-cutanée d’un xénobiotique en priorité un vaccin ou un stéroïde).

Rq : un xénobiotique est une substance qui est étrangère à l’organisme vivant.

En général, un xénobiotique est une molécule chimique polluante qui peut être toxique à l’intérieur des organismes, y compris pour de faibles voir très faibles concentrations (par exemple les pesticides, médicaments). (wikipédia)