Auteur : Bénédicte Gay-Bataille – Novembre 2007

Consultante en Dermatologie

CHV – 74370 – St MARTIN BELLEVUE

ANNECY

Commémoratifs

Une petite chienne Berger Allemand de 3 mois est présentée par des éleveurs à la consultation pour un état croûteux généralisé. Elle est née dans un élevage professionnel, est issue de la cinquième portée d’une femelle et de la première portée d’un mâle, les deux parents (inscrits au LOF) ne présentant aucune consanguinité. Elle vit en box, avec encore deux des chiots de la fratrie, sur béton et copeaux de bois. Ils sont nourris avec un aliment industriel de qualité moyenne.

Anamnèse

Les symptômes cutanés sont apparus dès la naissance, les autres chiots sont parfaitement sains.

Symptômes cliniques

L’état général est altéré: la chienne est maigre, elle pèse 10, 5kg, les autres chiots autour de 14kg. L’appétit est conservé, le comportement est normal.

L’aspect général du pelage est sale : la chienne est couverte de croûtes, et elle sent mauvais.

Une dermite croûteuse s’est généralisée à tout le corps, y compris tête, membres et queue. Les croûtes sont sèches, marron clair et discrètement visibles entre les poils sur la tête, les conques auriculaires et le tronc. Elles sont sèches, marron clair à foncé, et exubérantes sur les membres (aspect linéaire) , et sur les coussinets qui sont très épaissis. Elles prennent un aspect d’écailles sales marron foncé, humides, adhérentes à la peau sur toute la face ventrale du corps : face interne des pavillons auriculaires, cou, thorax, ventre, zone péri-vulvaire. A l’examen rapproché des fissures apparaissent sur les coussinets, à l’origine probablement de la répugnance de l’animal à se déplacer.

Le prurit est quasi-inexistant.

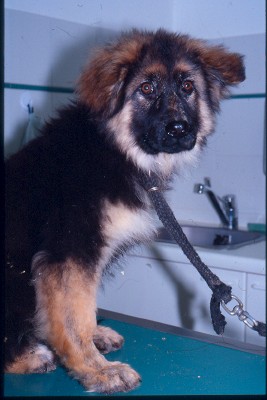

Photo 1 : Chiot Berger Allemand de 3 mois:

on distingue une hyperkératose nasale, péri-occulaire,

et le long du bras (aspect linéaire)

Photo 2 : Hyperkératose de la face, et notamment

de la face externe des pavillons auriculaires

Photo 3 : Squames-croûtes achérentes claires à foncées face interne des pavillons auriculaires

Photo 4 : Squames-croûtes adhérentes foncées sur le ventre

Photo 5 : Vue rapprochée (les éléments clairs libres sont des copeaux de bois)

Photo 6 : Hyperkératose marquée des ars et du thorax,

recouverte d’un enduit noirâtre malodorant (BOG)

Photo 7 : Face latérale des bras, l’hyperkératose prend un aspect linéaire

Photo 8 : Hyperkératose marquée des coussinets plantaires

Hypothèses diagnostiques

Les hypothèses diagnostiques sont les suivantes :

- Génodermatose et notamment syndrome ichtyosiforme

- Dermatose améliorée par le Zinc de type II

- Et syndrome(s) de prolifération bactérienne et / ou fongique associé(s).

Examens complémentaires

Les examens complémentaires suivants sont réalisés : raclages cutanés nombreux, multiples biopsies cutanées, calques cutanés en divers endroits du corps.

Les raclages sont négatifs. L’examen histopathologique révèle une considérable hyperkératose à kératine compacte, souvent parakératosique, s’enracinant profondément dans les follicules pileux, orthokératosique en d’autres endroits. Le derme est très légèrement inflammatoire. Il n’y a aucun élément figuré à la réaction au PAS. Ces lésions microscopiques sont compatibles avec une ichtyose, une dermatose améliorée par le Zinc .

L’examen cytologique des calques cutanés met en évidence, dans les divers endroits du corps, de très nombreuses bactéries coccoïdes en position extracellulaires, traduisant un syndrome de prolifération bactérienne (BOG) quasiment généralisé.

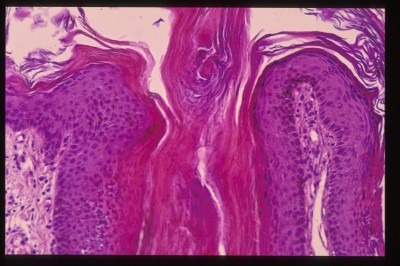

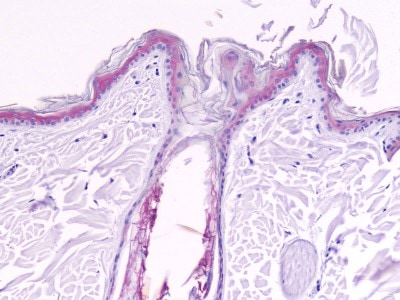

Photo 9 : Hyperkératose lamellaire massive, présence d’une nappe parakératosique compacte (HES, x100)

Photo 10 : Hyperkératose parakératosique compacte formant des spicules filiformes de kératine à la surface (HES, x200)

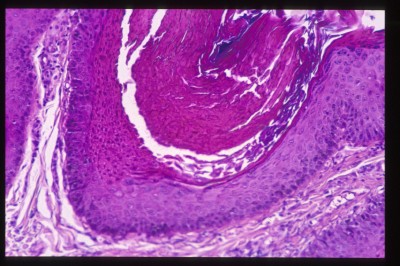

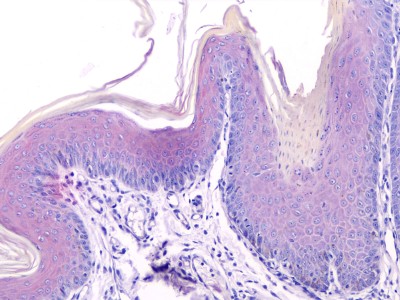

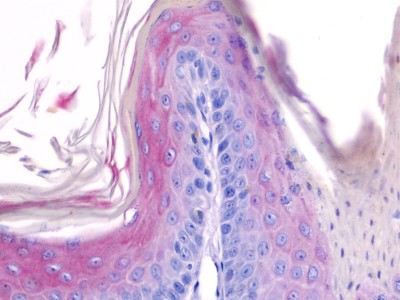

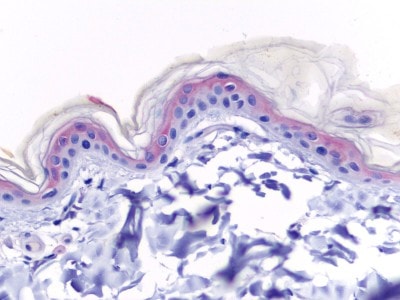

Photo 11 : Hyperkératose ortho et parakératosique, absence de dégénérescence vacuolaire des kératinocytes basaux (HES, x 200)

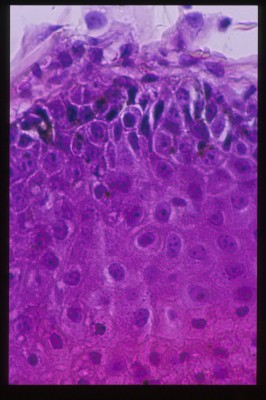

Photo 12 : Grains de kératohyaline de taille et de forme irrégulières (HES, x 400,)

Diagnostic différentiel

Un diagnostic différentiel entre ces deux affections affectant la kératinisation est proposé, à l’aide d’une épreuve thérapeutique par supplémentation en Zinc pendant 4 à 6 semaines.

Traitement – Épreuve thérapeutique

Un régime alimentaire à base de protéines sélectionnées est instauré (Pedigree® Selected Protein 1, Waltham) à raison de 1 boite matin et soir. Une supplémentation en zinc est prescrite (Sulfate de Zinc® à 10 mg/kg/j), soit 75 mg deux fois par jour (gélules reconditionnées à 75 mg). La prise du médicament se fait au cours du repas pour éviter d’éventuels troubles digestifs.

Une antibiothérapie est également prescrite (amoxycilline/ac.clavulanique, 25 mg/kg/j) pendant 4 semaines, associée à des shampooings bi-hebdomadaires kératomodulateurs et antiseptiques en alternance (Pyoderm®, Sebolytic®)

Suivi – Autres examens complémentaires

J + 1, 5 mois La chienne, maintenant âgée de 4,5 mois, est ré-examinée. Son état général apparaît plus dégradé : elle pèse 13,5 kg, la fonte musculaire et l’état cutané croûteux sale et malodorant persistent. Une certaine amélioration de l’état kérato-séborrhéique est pourtant notée : les croûtes sont toujours présentes, mais elles sont plus claires et moins malodorantes, la peau est plus lisse dans les régions à peau fine et peu velue (ventre, ars, conques auriculaires). La « corne » des coussinets est moins épaisse. La chienne marche mieux.

Les propriétaires ont apporté également un chiot (une chienne) de la portée, qui pèse 18 kg, à effet de comparaison.

Les calques cutanés réitérés montrent la présence de quelques cocci entre les kératinocytes.

Photo 13 : À 4,5 mois : aspect général débilité : fonte musculaire,

la chienne pèse 13kg, aspect du pelage sale et croûteux

Photo 14 : Autre chienne de la fratrie à 4 mois : elle pèse 18 kg

Photo 15 : Squames-croûtes adhérentes moins nombreuses, mais persistantes face interne des pavillons auriculaires

Des biopsies cutanées sont réalisées à nouveau, un mois après traitement de l’infection bactérienne, afin d’affiner le diagnostic. Un contact a été pris avec les Dr K Credille et R Dunstan (Michigan State University) dont les travaux sur les troubles de la kératinisation et l’ichtyose font référence. Ils proposent de réaliser un examen ultrastructural (en microscopie électronique) et des études immunohistochimiques sur des coupes de peau atteinte si les modifications histologiques qu’ils observent vont bien dans le sens d’une ichtyose.

Un traitement d’essai à l’acitrétine (Soriatane® 10 mg deux fois par jour) est proposé pour les deux mois suivants, avec un shampooing kératomodulateur hebdomadaire (Sebolytic®).

Suivis

J + 4 mois Aucune amélioration clinique n’est notée. La chienne, maintenant âgée de 7 mois pèse 16kg. Les autres chiots (une chienne) de la portée, pèsent autour de 23kg.

Les propriétaires refusent d’attendre plus les éventuels effets de l’acitrétine. Devant le pronostic sombre de cette affection congénitale d’aspect clinique sévère, qui représente une perte économique pour leur élevage, ils décident de l’euthanasie de leur chienne.

Résultats – Probable diagnostic

L’examen histologique confime l’hyperkératose parakératosique en nappe, essentiellement infundibulaire. Les cellules parakératosiques sont arrondies et se détachent une par une, sans perdre leur forme.

On constate également une hyperplasie épidermique et une papillomatose, et l’absence de dégénérescence vacuolaire des kératinocytes basaux.

L’examen ultrastructural (en microcopie électronique) montre une couche cornée très épaisse, et la présence de très nombreux grains de kératohyaline dans les kératinocytes de la couche cornée.

En conclusion :

il n’y a pas de preuve évidente d’épidermolyse, mais tout suggère une anomalie de la cornéification et notamment une maturation de l’épiderme ralentie ou prolongée. Ce type de parakératose est différent de celui qui affecte les animaux atteints de dermatose répondant à l’administration de zinc et de celui ceux qui affecte les animaux atteints du syndrome hépato-cutané.

Des études immunohistochimiques (immunomarquages) sont effectués à l’aide d’anticorps dirigés contre des protéines (cytokératines K1, K10, K11, K9) connues pour présenter un défaut de synthèse dans les différents types d’ichtyose humaine.

Résultats :

Dans la peau de la chienne atteinte, les colorations qui caractérisent K10 et K1 sont très pales dans tout l’épiderme, et absentes dans les zones de parakératose. Sur un animal témoin non affecté elles sont marquées dans tout l’épiderme. Les colorations qui caractérisent K1, K5 et K8, K14 K16 K19 et K18 sont plus ou moins marquées sur la chienne par rapport au témoin, et ne sont pas interprêtables. Il n’a pas été trouvé d’Ac dirigé contre K9 (responsable de la Kératodermie Palmo-Plantaire chez l’homme) à tester sur la chienne.

En conclusion :

L’expression des kératines K1 et K10 dans l’épiderme suprabasal est diminuée, et en particulier dans les zones de parakératose,.

Photo 16 : Immunoréactivité vis à vis de de la kératine K1 chez le chien témoin (x200) Photo K credille

Photo 17 : Insuffisance d’immunoréactivité vis à vis de de la kératine K1 chez la chienne atteinte (x200) Photo K credille

Photo 18 : Immunoréactivité vis à vis de de la kératine K10 chez le chien témoin (x400) Photo K credille

Photo 19 : Insuffisance d’immunoréactivité vis à vis de de la kératine K10 chez la chienne atteinte (x400) Photo K credille

Discussion : diversité des syndromes ichtyosiformes

Les ichtyoses congénitales sont un groupe de maladies rares et héréditaires, causées par un trouble de la kératinisation, et caractérisées cliniquement par une hyperkératose de toute ou une grande partie de la peau. Les ichtyoses chez l’animal sont dans la majorité des cas classés hyperkératoses de prolifération, pour souligner l’accélération de la cinétique épidermique. A l’inverse, chez l’homme, la majorité des cas sont des hyperkératoses de rétention, dues à l’absence de desquamation des cornéocytes. La plupart des cas décrits dans la littérature vétérinaire sont des ichtyoses non épidermolytiques, en référence à la classification humaine : l’ichtyose lamellaire (IL) du lama, l’IL bovine, l’IL canine (Jack Russel terrier, Yorkshire terrier, WHWT, Setter, Boxer, Golden Retriever). Il a été décrit, de façon plus anecdotique, des cas d’ichtyose épidermolytique (toujours en référence à la classification humaine) : ichtyose hystrix du Cavalier King Charles, du Soft Coated Wheaten terrier, ichtyose bulleuse de Siemens du Norfolk terrier, hyperkératose épidermolytique palmo-plantaire du Berger allemand, des cas « non classés » : trouble de la kératinisation du Rottweiller , parakératose folliculaire congénitale du Rottweiller).

Les ichtyoses épidermolytiques sont les seules caractérisées par un véritable trouble de la kératinisation. L’anomalie génétique est une mutation des kératines, qui entraine une anomalie du cytosquelette, à l’origine des lésions microscopiques. Les kératinocytes des couches granuleuse et épineuse superficielle sont fragilisés, se vacuolisent avec des grains de kératohyaline de grande taille, et se lysent, entrainant la formation de vésicule. Une hyperkératose s’installe.

Des squames-croûtes adhérentes très brunes réparties sur tout le corps caractérisent cliniquement un syndrome ichtyosique sévère. La face et notamment les pavillons auriculaires, les extrémités et en particulier les coussinets plantaires sont atteints. Des fissurations dans les zones où la kératine est compacte, et aussi dans les grands plis sont associées à des infections bactériennes secondaires.

Au plan diagnostic, l’examen histologique et le tableau clinique permettent d’établir un diagnostic de compatibilité avec un syndrome ichtyosiforme, mais seul un examen ultrastructural et la réalisation d’immunomarquages permettent de poser un diagnostic de certitude et éventuellement de typer l’ichtyose. Dunstan et Credille pensent que la classification des syndromes ichtyosiques vétérinaires actuellement répertoriés devrait se faire sur des critères différents de la classification humaine (grande hétérogénéité des anomalies biochimiques, grande hétérogénéité clinique). Ce cas en est un exemple, puisqu’il recouvre des anomalies cliniques et microscopiques qui permettent de le classer dans un type, mais aussi d’autres anomalies ultrastructurales et histochimiques qui le classeraient dans un autre type.

Un lipidogramme doit être demandé en cas de suspicion d’un déficit enzymatique, comme il en existe chez l’homme.

Aucun traitement spécifique n’existe. Des traitements topiques kératomodulateurs sont largement utilisés pour le traitement d’ichtyoses d’aspect clinique mineur (Golden retriever).

Les rétinoïdes de synthèse, dont on pense qu’ils régularisent et normalisent le processus de maturation épidermique, peuvent être employés dans les cas où la sévérité clinique l’exige, mais souvent le mauvais pronostic est en faveur de l’euthanasie.