Un Jack Russel Terrier mâle de 7 ans, vivant dans le Gard (Occitanie), est présenté en consultation en août 2024 pour des lésions cutanées associées à un changement de comportement, de survenue brutale.

Jean-Charles HUSSON

LAPVSO

Décembre 2024

Avertissement

Le cas clinique présenté est un cas de dermatopathologie, aussi l’anamnèse, l’examen clinique, l’examen dermatologique et les examens complémentaires réalisés, se limiteront à une retranscription et un résumé des données fournies par le vétérinaire ayant pris en charge l’animal.

Commémoratifs

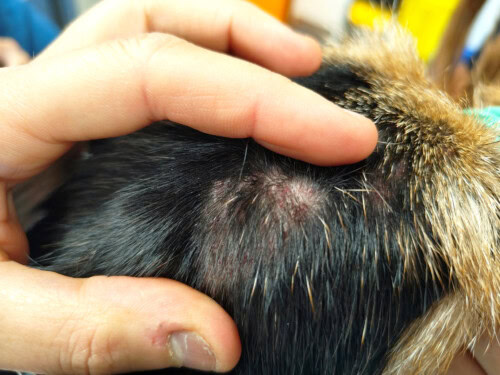

Un Jack Russel Terrier mâle de 7 ans, vivant dans le Gard (Occitanie), est présenté en consultation en août 2024 pour des lésions cutanées associées à un changement de comportement, de survenue brutale. Cette dermatose n’est pas prurigineuse mais très douloureuse : la propriétaire indique qu’elle ne parvient plus à toucher ou porter son chien sans que celui-ci ne cherche à se défendre. L’examen dermatologique montre des boutons rougeâtres parfois croûteux sur la face, la tête, les oreilles et le dos et de petits nodules rouge vifs sur les jonctions cutanéo-muqueuses palpébrales. Le chien ne montre pas d’autres anomalies cliniques.

L’animal est traité en première intention par des glucocorticoïdes et des antibiotiques mais ce traitement semble n’apporter aucune amélioration lorsque l’animal est revu en consultation.

Photo 1 : papules rougeâtres et croûteuse à l’arrière de la tête

Crédit photo : Dr Vet. Bénédicte Bidet

Photo 2 : papules rougeâtres et croûteuse sur un pavillon auriculaire

Crédit photo : Dr Vet. Bénédicte Bidet

Photo 3 : nodules rouge vif sur les bords des paupières

Crédit photo : Dr Vet. Bénédicte Bidet

Examens complémentaires

Face à ce tableau dermatologique très atypique à une absence de réponse à un traitement symptomatique de première intention, le clinicien décide de procéder à des biopsies cutanées.

Examen histologique

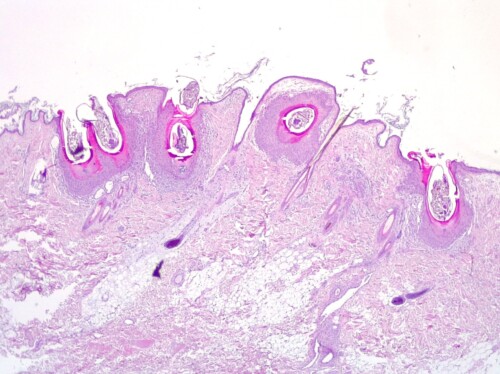

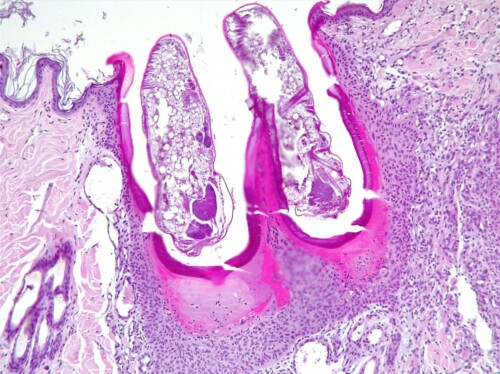

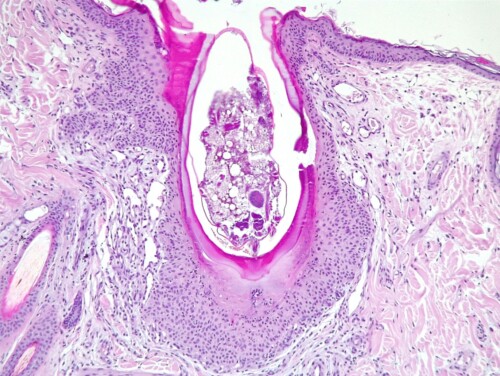

L’aspect histologique est tout à fait particulier, dominé par des lésions folliculaires intéressant la partie haute des follicules pileux. La paroi folliculaire montre une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse et une hyperkératose trichilemmale (kératine homogène rose vif). La paroi est entourée à ce niveau par un derme oedémateux (pâle) et néovascularisé (riche en capillaires). Dans chaque follicule lésionnel on observe un parasite de type acarien dont la tête et le rostre sont dirigés vers le fond du follicule pileux. Une section permet de distinguer une pièce buccale du parasite, allongée en forme de paille, l’histosiphon, qui plonge dans un secteur liquéfié et inflammatoire de la gaine folliculaire sous-jacente, la chambre de digestion. Chaque parasite est entouré par une coque épaisse, vitreuse et plus ou moins basophile et minéralisée, ouverte sur l’extérieur avec des extrémités recourbées en « lyre ». A distance de ces follicules lésionnels le tégument ne montre pas de lésions significatives.

Photo 4 : vue à faible grossissement de cinq lésions. On peut déjà voir qu’il s’agit de lésions affectant la partie haute des follicules pileux, avec une paroi folliculaire hyperplasique et un contenu anormal.

Crédit photo : LAPVSO

Photo 5 : vue à grossissement intermédiaire de deux follicules pileux lésionnels. Du centre vers la périphérie on observe bien les deux acariens, tête en bas, la paroi du kyste parasitaire minéralisée et ouverte sur l’extérieur en « lyre », la kératine folliculaire rose vif, la gaine folliculaire hyperplasique et le derme oedémateux et néovascularisé. Notez la différence de taille avec d’autres follicules pileux présents en bas à gauche.

Crédit photo : LAPVSO

Photo 6 : vue à grossissement intermédiaire d’un follicule pileux lésionnel. Du centre vers la périphérie on observe bien l’acarien, tête en bas (on devine son rostre à l’extrémité inférieure), la paroi du kyste parasitaire minéralisée et ouverte sur l’extérieur, la kératine folliculaire, la gaine folliculaire hyperplasique et le derme oedémateux et néovascularisé. Notez le contenu « hétérogène » de cet acarien en histologie.

Crédit photo : LAPVSO

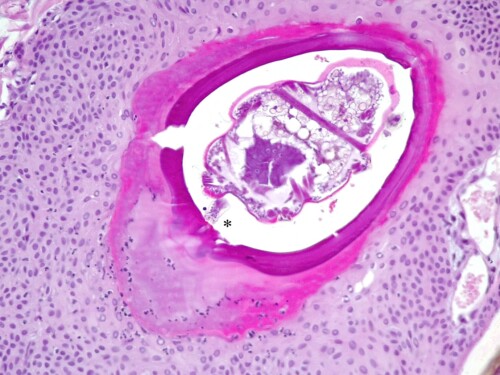

Photo 7 : vue à fort grossissement d’un follicule pileux lésionnel. Du centre vers la périphérie on observe bien l’acarien, tête en bas (on devine son rostre à l’extrémité inférieure), la paroi du kyste parasitaire minéralisée et ouverte sur l’extérieur, la kératine folliculaire rose vif, la gaine folliculaire hyperplasique. Notez le petit histosiphon du parasite planté dans la chambre de digestion présent sous lui (astérisque).

Crédit photo : LAPVSO

Le différentiel histologique est inexistant car cette présentation est pathognomonique d’une dermatose parasitaire unique en son genre chez le chien : la straelensiose. Il s’agit d’une folliculite proliférative due à une infestation folliculaire par des larves enkystées de l’acarien Straelensia cynotis.

Traitement

Suite aux conseils d’un spécialiste en dermatologie, l’animal reçoit une isoxazoline (fluralaner).

Évolution

Suite au traitement l’animal est perdu de vue.

Discussion

La straelensiose est une dermatose parasitaire dont la description est relativement récente, observée en France depuis les années 90 puis officiellement décrite dans diverses communications et revues d’auteurs français à partir de 1999 et au début des années 2000. En France la grande majorité des cas rapportés provenaient du Sud-Ouest et du pourtour méditerranéen. Des publications ultérieures rapportent cette dermatose au Portugal, en Espagne, en Italie, en Israël. Cette dermatose affecte principalement le chien mais des rapports de cas indiquent qu’elle peut être observée chez le renard, le bouquetin ibérique et le chat.

La straelensiose est une dermatose causée par un enkystement cutané temporaire de larves de l’acarien Straelensia cynotis. La classification place ce parasite dans la famille des acariens trombidiformes trombidioïdés. Il serait ainsi relativement proche sur le plan génétique des aoûtats et agents de pseudo-gale apparentés. Il a été supposé que le renard en soit l’hôte naturel et que la forme adulte, encore non identifiée, vive au sein ou dans les environs des terriers de renard mais cette théorie fait encore l’objet de discussions.

La larve hexapode de Straelensia s’enkyste dans un follicule pileux dont elle est séparée par une coque en « U ». Elle se place la tête en bas, et une partie allongée de son rostre, l’histosiphon, vient se planter dans la paroi folliculaire. Sous l’effet probablement de substances sécrétées par l’acarien cette zone de paroi folliculaire se liquéfie en « chambre de digestion » permettant l’aspiration des sucs par le parasite. Le follicule pileux réagit en conséquence sous la forme d’une hyperplasie exubérante.

En France, les cas rapportés concernent surtout des chiens jeunes adultes vivant, chassant ou se promenant en milieu rural, notamment des Terriers (d’où la théorie de la contamination via les terriers de renards). Les chiens sont présentés pour une éruption soudaine d’une dermatose papuleuse à micro-nodulaire multicentrique, plus douloureuse que prurigineuse, généralement de la tête et de la ligne du dos bien que le ventre les grands plis puissent être aussi atteints. Les chiens sont souvent abattus, hyperthermes, hyperesthésiques. Les lésions sont rougeâtres à noirâtres, de quelques millimètres, en « grains de plomb enkystés ». Elles évoluent parfois en furoncles par rupture de la gaine folliculaire (non présents à l’histologie dans le cas présent).

La mise en évidence du parasite en clinique est difficile car les larves sont profondément enkystées et ancrées dans le follicule pileux, protégées par une coque. Il a été décrit une méthode de raclage profond s’assimilant plus à une excision chirurgicale des kystes à la lame froide, afin de visualiser les kystes parasitaires entre lame et lamelle après dissection fine dans l’alcool. Cette méthode paraît toutefois difficile à mettre en œuvre en pratique c’est pourquoi, en cas de doute, un examen histopathologique est indiqué. L’histologie, comme déjà écrit plus haut, est pathognomonique, le parasite produisant des lésions folliculaires uniques en leur genre.

Il a été rapporté une résolution spontanée des signes dermatologiques en 3 à 9 mois et l’absence d’efficacité apparente du fipronil, de l’ivermectine et de la sélamectine. Dans les années 2000 les chiens étaient traités au lindane ou à l’amitraz mais on sait aujourd’hui que les isoxazolines « laners » sont efficaces. Toutefois, le problème principal avec la straelensiose n’est pas tant de tuer les parasites que de gérer la réaction inflammatoire induite par la persistance et la rupture des kystes parasitaires. C’est pourquoi une corticothérapie peut être mise en place au moins dans les premières semaines avec une dose pouvant être progressivement réduite. Si l’animal est douloureux il est indiqué de mettre en place un traitement antalgique.

Références bibliographiques

Dumitrache MO, et al. Feline straelensiosis: Clinical and histopathological description of a case and first genetic characterisation of Straelensia cynotis. Vet Dermatol. 2024 Apr;35(2):234-237.

Sargo, R.F.J., et al. First report of straelensiosis in red foxes (Vulpes vulpes). Vet Dermatol. 2020 31: 482-e127.

Ramírez GA, et al. Clinical, histopathological and epidemiological study of canine straelensiosis in the Iberian Peninsula (2003-2007). Vet Dermatol. 2009 Feb;20(1):35-41.

Seixas F. Dermatitis in a dog induced by Straelensia cynotis: a case report and review of the literature. Vet Dermatol. 2006 Feb;17(1):81-4.

Le Net JL, et al. Straelensiosis in dogs: a newly described nodular dermatitis induced by Straelensia cynotis. Vet Rec. 2002 Feb 16;150(7):205-9.

Pour en savoir plus : aller sur https://www.lapvso.com et cliquer sur « Articles », rechercher ensuite les deux productions sur la straelensiose en 2008 (article pour le Nouveau Praticien Vétérinaire) et en 2010 (présentation orale devant l’Académie Vétérinaire de France), disponibles en libre accès.